植えよう・増やそう・ブナを!~「大山ブナを育成する会」の活動に参加~

(今回のお達者さん)

鳥取退職者連合 副会長 赤井 堯(たかし)さん

(西日本旅客鉄道労働組合米子地方本部退職者協議会会長)

1992年、「連合の森づくり(針葉樹から広葉樹の植林へ)」を大山で初めて行いました。1年目に大山産の苗木が入手できず宮城県産の苗木を植えましたが、「他県で育った苗木では景観が変わる」と森林管理署から注意され、大山のブナの種から育てた苗木を植えるように指摘を受けました。

これから先は「連合だけではすべてを準備することは困難」と「大山横手道上ブナを育成する会」の吉岡淳一会長から共同運営が提起され、「連合の森づくり」から一般の方も参加できる「大山ブナを育成する会」として再編成し、活動を継続して取り組んでいます。

ブナの木は花が咲くのに50年、実がつくのに70年かかります。実が拾えるのは5年から7年に1回の豊作年のみで、若木は萌芽可能ですが、基本的に萌芽更新しません。植栽には標高800~1300mが適しています。そして、「空気の浄化」、保水性が高いことから「洪水被害の防止」、川や海への栄養の供給を行う生命の根源となり、腐葉土ができるなど多様な機能を担っています。ブナ林が豊かな大山のおかげで「米子市の水道水は日本一」と週刊誌に書かれたこともあります。大山は四季を通じて観光客、登山、スキー客などで賑わっています。

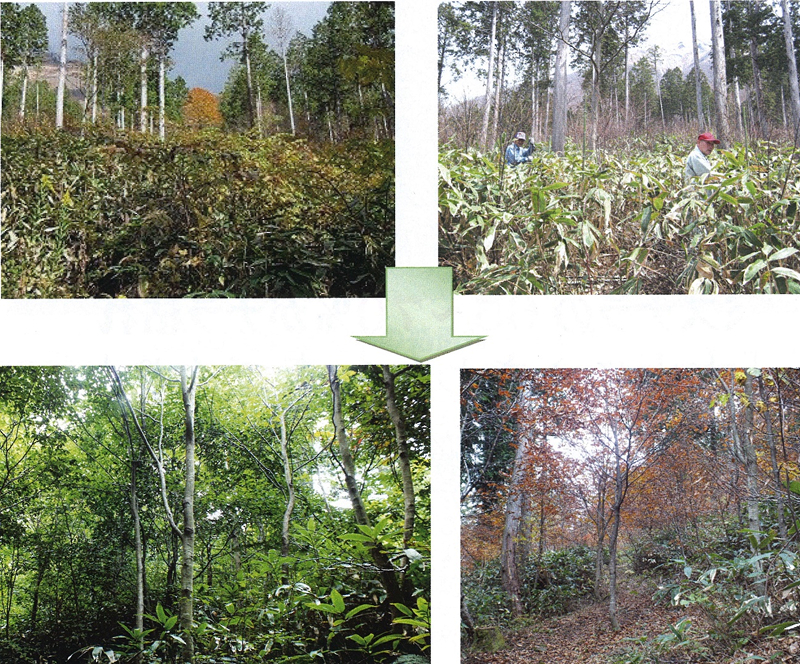

森を再生するための行動をいかに成功させたか!!

「大山ブナを育成する会」の一般会員は会費を支払っての無償の奉仕の理念で活動しています。どんなに素晴らしい目的、目標を掲げた活動でも楽しくないと人は集まらないし続きません。モチベーションを持続する努力を惜しまず、日常的にイベントを開催するなど協力者を募ってきました。「植樹祭」には毎年150~200人ほど参加いただき、当日の食事(おにぎりと豚汁が定番)の準備はもちろん、2ケ月ほど前から準備作業に勤しみます。植樹は、石がたくさん出るので鍬、スコップでは役に立たないためツルハシ一本で作業します。年間を通して重労働の作業があるときは「連合鳥取」のみなさんにお願いし一緒に取り組んでいます。

ブナの木は簡単に育たないし、手間がかかります。数十年前から植え続けてきたブナの木は「ブナ林」として確実に育っています。「平成30年緑化推進運動功労者内閣総理大臣表彰」をはじめ、環境大臣表彰、鳥取県緑化功労者表彰など多数の表彰を受賞しています。

大山環状道路からの景色/ブナの新緑や紅葉がよく見えるようになった

-2005年からの参加者約5万数千人、30年の確かな足跡-